Die Stadt Lissabon

Die Stadt Lissabon

Die Stelle, an der heute die Stadt Lissabon liegt, wurde bereits in antiker

Zeit besiedelt von den Phöniziern, etwa um 1200 v. Chr. Sie nannten den

Platz "Allis ubbo" - was soviel heißt wie "ruhiger Hafen", denn nachdem

sie mit ihren Schiffen die iberische Halbinsel umsegelt hatten, immer entlang

des Ufers, fanden sie in der Mündung des Flusses Tejo einen ruhigen

Ankerplatz.

Die Stelle, an der heute die Stadt Lissabon liegt, wurde bereits in antiker

Zeit besiedelt von den Phöniziern, etwa um 1200 v. Chr. Sie nannten den

Platz "Allis ubbo" - was soviel heißt wie "ruhiger Hafen", denn nachdem

sie mit ihren Schiffen die iberische Halbinsel umsegelt hatten, immer entlang

des Ufers, fanden sie in der Mündung des Flusses Tejo einen ruhigen

Ankerplatz.

Auch die Römer kannten Lissabon, diesen Vorposten am westlichen Rand der damals bekannten Welt, sie kamen etwa 100 v. Chr. und wurden von den Westgoten wieder vertrieben. Diese nannten den Hafen "Olissibona" - daraus wurden dann im Laufe der Jahrhunderte Lissabon.

1247 machte König Alfonso III. Lissabon zur Hauptstadt Portugals.

Das goldene Zeitalter Lissabons hängt zusammen mit den großen

Entdeckungen des 15. Jahrhunderts. Endete bisher die bekannte Welt an der

westlichen Atlantikküste - weiter im Westen drohte man über den

Rand der Weltscheibe zu fallen - so entdeckten nun Seefahrer wie der

Portugiese Fernão de Magelhães (Magellan), dass die Welt

eine Kügel war und umsegelt werden könnte.

Das goldene Zeitalter Lissabons hängt zusammen mit den großen

Entdeckungen des 15. Jahrhunderts. Endete bisher die bekannte Welt an der

westlichen Atlantikküste - weiter im Westen drohte man über den

Rand der Weltscheibe zu fallen - so entdeckten nun Seefahrer wie der

Portugiese Fernão de Magelhães (Magellan), dass die Welt

eine Kügel war und umsegelt werden könnte.

Zu verdanken war der Vorsprung Portugals als führende Seefahrernation Heinrich dem Seefahrer, Onkel und Berater von König Alfonso V. (1438 - 1481). Er gründete die erste Seefahrerschule Portugals.

Ihrer Einrichtung ist die Perfektionierung der Seefahrtstechniken, die Konstruktion hochseetauglicher Segelschiffe und die Weiterentwicklung der Kartopgraphie zu verdanken. Erfolgreiche Expeditionen sorgten für ungeahnte Einnamequellen in den neu entdeckten Ländern.

Dies - und ihre lange Tradition des Fischfangs - hat bei den Portugiesen für ein starkes Bewusstsein vom Meer als Lebensgrundlage und Quelle für Wohlstand und Reichtum gesorgt, was sich im Thema der Expo 1998 niederschlug.

Lissabon und die Weltausstellungen

1950 fand die von Diktator Salazar angeordnete aufwändige Ausstellung

der portugiesischen Welt statt. Gefeiert wurde der 300ste Jahrestag des

Unabhängkeit von Spanien. Gleichzeitig war die Ausstellung aber auch

Ausdruck eines vom Regime entworfenen Gegenbildes zu den zweiten Weltkrieg

beteiligten Nationen (Die bezeichnenderweis 1939/40 in New York eine offizielle

Weltausstellung feierten): Portugal war neutral, hier herrschte Frieden,

hier war die Welt scheinbar noch in Ordnung.

1950 fand die von Diktator Salazar angeordnete aufwändige Ausstellung

der portugiesischen Welt statt. Gefeiert wurde der 300ste Jahrestag des

Unabhängkeit von Spanien. Gleichzeitig war die Ausstellung aber auch

Ausdruck eines vom Regime entworfenen Gegenbildes zu den zweiten Weltkrieg

beteiligten Nationen (Die bezeichnenderweis 1939/40 in New York eine offizielle

Weltausstellung feierten): Portugal war neutral, hier herrschte Frieden,

hier war die Welt scheinbar noch in Ordnung.

Beteiligt waren ausschließlich von Portugal entdeckte und/oder kolonialisierte Länder, was den Anspruch Salazars, dem Land zu relativem Wohlstand, Ansehen und Macht verhoffen zu haben, unterstrich. So ist die Expo 1998 auch als demokratischer Antwort auf dieses faschistisches Spektakel zu versehen. Interessant sind die Parallellen: In beiden Fällen wurde ein Stück des Tejo-Ufers neu gestaltet und Portugals starker Bezug zum Ozean thematisiert.

Für die Ausstellung 1940 wurde im Stadtteil Belém das gesamte Gelände zwischen den Jerónimos-Kloster und dem Fluß Tejo von dem Architekten Cottinelli Telmo umgestaltet (Bild rechts). Er legte den heute noch existierenden Platz Praca do Império an, um den sich die temporäre Pavillons gruppierten und der die verschiedene Stadtwappen Portugals zeigt.

Ebenfalls heute noch zu sehen sind einige gute Beispiele für jene für

diese Zeit typische Mischung aus Moderne und Monumentalität, also u.a. das

Restaurant Espelho de àgua, das Museo de Arte Popular und der "Padrao

dos Descubrimientos". Dieses imposante, von Leopoldo Almeia entworfene 54m

hohe Denkmal (Bild rechts) - gehört längst zu den bekanntesten

Sehenswürdigkeiten Portugals und wurde in drei Etappen gebaut.

Ebenfalls heute noch zu sehen sind einige gute Beispiele für jene für

diese Zeit typische Mischung aus Moderne und Monumentalität, also u.a. das

Restaurant Espelho de àgua, das Museo de Arte Popular und der "Padrao

dos Descubrimientos". Dieses imposante, von Leopoldo Almeia entworfene 54m

hohe Denkmal (Bild rechts) - gehört längst zu den bekanntesten

Sehenswürdigkeiten Portugals und wurde in drei Etappen gebaut.

1940 war es lediglich als temporäres, aus Holz und Gips errichtetes Wahrzeichen der Ausstellung zu sehen. 1960 errichtete man es wieder, diesmal anlässlich des 500sten Todestages von Heinrich dem Seefahrer (der sich vor seinen Reisen im nahegelegen Kloster aufzuhalten pflegte) und diesmal aus Beton und Sandstein. 1985 richtete man im hohlen Innenraum des Standbildes mehrere Ausstellungs- und Konferenzräume für kulturelle Veranstaltungen ein - und vor allem eine Aussichtsterrasse.

Die zahlreichen überlebensgroßen Figuren an der Außenseite zeigen berühmte portugiesische Entdecker und Kartografen, allen voran Heinrich der Seefahrer. Die Eingangsfront ist eine Symbiose aus Kreuz und Schwert - eine Anspielung auf den missionarischen Eifer und die gewaltsamen Eroberungen, die mit dem Entdecken neuer Länder damals verbunden waren.

Die Expo 1998 in Lissabon

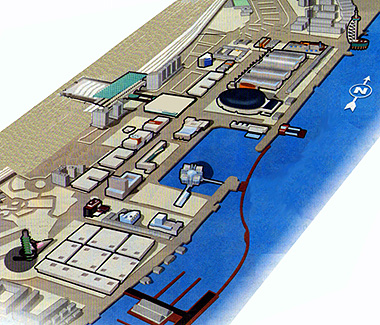

Die Portugiesen nahmen die Expo zum Anlass, den Industriegürtel,

der ihre Stadt vom Tejo trennt, zu durchbrechen, und mit einem aufwändig

inszenierten Großereignis wieder mit dem Fluss zu verbinden (Bild rechts:

Das Expo-Gelände vor der Weltausstellung mit dem GALP-Turm, dem

späteren Eingang im Süden).

Die Portugiesen nahmen die Expo zum Anlass, den Industriegürtel,

der ihre Stadt vom Tejo trennt, zu durchbrechen, und mit einem aufwändig

inszenierten Großereignis wieder mit dem Fluss zu verbinden (Bild rechts:

Das Expo-Gelände vor der Weltausstellung mit dem GALP-Turm, dem

späteren Eingang im Süden).

Im Dezember 1989 reichte Portugal beim Bureau International des Expositions (B.I.E.) in Paris eine Kandidatur für eine Spezialausstellung ein, unter dem Motto: "Die Ozeane, Erbe für die Zukunft".

1992 entschied sich das B.I.E., diese Bewerbung zu akzeptieren, und gleichsam als Bestätigung der portugiesischen Initiative deklarierte im Dezember 1994 die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 1998 zum internationalen Jahr der Ozeane. Wie in Sevilla feierte man eine der großen Entdeckungen: das 500 jährige Jubiläum der Umsegelung Afrikas in Richtung Indien durch Vasco da Gama.

Der Ausstellungsort - der Parque das Nações

1988 wurde ein Ideeenwettbewerb der portugiesischen Architektenvereinigung

unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Dr. Mário

Soares ausgeschrieben, der neue Ideeen für das Gebiet am Ufer des Tejo

entwickeln sollte. Auch die Hafenverwaltung erarbeitete einen

Organisationsplan für das Ufer, in Zusammmenarbeit mit den

städtischen Behörden, was ein effektiveres Planungsverfahren

begünstigte.

1988 wurde ein Ideeenwettbewerb der portugiesischen Architektenvereinigung

unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Republik Dr. Mário

Soares ausgeschrieben, der neue Ideeen für das Gebiet am Ufer des Tejo

entwickeln sollte. Auch die Hafenverwaltung erarbeitete einen

Organisationsplan für das Ufer, in Zusammmenarbeit mit den

städtischen Behörden, was ein effektiveres Planungsverfahren

begünstigte.

Als Gelände für die Expo 98 wählte man den Parque das Nações, einen 5 km langen Uferstreifen im Osten der Stadt: insgesamt 340 ha, im Norden begrenzt durch den Zufluss des Trancão, der die Stadtgrenze Lissabons zur benachbahrten Stadt Loures markiert. Als südliche Grenze legte man die Avenida Marechal Gomes da Costa fest, im Westen fasst die Bahn und im Osten der Fluss Tejo das städtebauliche Entwicklungsgebiet.

Was die Planer vorfanden, war ein Chaos an ungeordneten Industrieanlagen -

einen Bebauungsplan für diese Industriegebiete hatte es nie gegeben -

vor allem petrochemische Industrie mit stark kontaminierten Böden

(Abb. rechts), einen Hafen für Wasserflugzeuge, das Areal des ehemaligen

Schlachthofes der Hauptstadt, ein Waffenarsenal so wie eine Mülldeponie

einschießlich Kläranlage im Norden.

Was die Planer vorfanden, war ein Chaos an ungeordneten Industrieanlagen -

einen Bebauungsplan für diese Industriegebiete hatte es nie gegeben -

vor allem petrochemische Industrie mit stark kontaminierten Böden

(Abb. rechts), einen Hafen für Wasserflugzeuge, das Areal des ehemaligen

Schlachthofes der Hauptstadt, ein Waffenarsenal so wie eine Mülldeponie

einschießlich Kläranlage im Norden.

Die Zonierung des ausgewiesenen Entwicklungsgebietes musste sich auch nach dem Grad der Kontaminierung und in der kurzen Zeit möglichen Dekontaminierung richten: im Norden wirde die ehemaligen Mülldeponie der Stadt Lissabon versiegelt. Dieser Teil des Areals wurde zum Park ausgebaut.

Um das in dem Fluss rutschende Gelände zu sichern, benötigte man große Mengen an Füllmaterial, das aus dem Abbruch der alten Industrieanlagen ressourcensparend gewonnen werden konnte. Zusätzliches Material fiel durch den Abraum des mit Erdöl verseuchten Bodens im Süden des Entwicklungsgebiets an. Dort wurde das Erdreich bis auf 2 m Tiefe abgetragen, damit das Gelände zur Bebauung freigegeben werden konnte.

Hier entstand auf 2 km Uferlänge das Gelände der Expo 98.

Mit 60 ha Grundfläche belegte das Ausstellungsgelände

etwa ein Fünfte des gesamten städtebaulichen Entwicklungsgebietes

am Ufer des Tejo.

Hier entstand auf 2 km Uferlänge das Gelände der Expo 98.

Mit 60 ha Grundfläche belegte das Ausstellungsgelände

etwa ein Fünfte des gesamten städtebaulichen Entwicklungsgebietes

am Ufer des Tejo.

Die restliche Fläche wurde privaten Investoren verkauft, die dort Wohnungsbau und Burofläche schaffen sollen. Die Einnahmen kommen der Rückfinanzierung der Weltausstellung zu gute. Der Betreiber - die Gesellschaft Parque EXPO '98, S.A. - begann frühzeitig mit dem Verkauf des Geländes, so das zur Eröffnung der Weltausstellung schon 1800 Wohnungen und zahllose Büros fertiggestellt werden konnten.

Bild rechts: Der GALP-Turm am Tage der Eröffnung

Das Expo-Gelände

Im Süden des Parque das Nações, auf 70 ha mit 2 km

Uferzone entlang des Tejo, entstand das Gelände der Expo 98 (rechts).

Es sollte für das gesamte Entwicklungsgebiet zum städtebaulicher

Eckstein werden.

Im Süden des Parque das Nações, auf 70 ha mit 2 km

Uferzone entlang des Tejo, entstand das Gelände der Expo 98 (rechts).

Es sollte für das gesamte Entwicklungsgebiet zum städtebaulicher

Eckstein werden.

Die Orientierung auf dem Weltausstellungsgelände wurde möglichst einfach konzipiert: man strukturierte es mittels eines Achsenkreuzes: einer Nord-Südachse entlang der Ave. Alameda und der Ost-Westachse beginnend mit dem Sonnentor und dem Bahnhof Oriente im Westen. Sie führte direkt zum Ufer des Tejo im Osten.

Die Anordnung der Hallen und Pavillons während der Expo 98 wurde im westlichen durch die Nord-Südachse, die Ave. Alameda, und das Hafenbecken südlich der Ost-Westachse bestimmt: Westlich der Ave. Alameda bildete eine strenge Reihe von Hallen und Pavillons das Rückgrat des Ausstellungsgeländes.

Östlich, also im fluss-seitigen Bereich, fand sich im Süden ein

großer Hallenkomplex - "South International Area" - in dem die meisten

teilnehemenden Länder auf 330 ha Fläche ausstellten.

Östlich, also im fluss-seitigen Bereich, fand sich im Süden ein

großer Hallenkomplex - "South International Area" - in dem die meisten

teilnehemenden Länder auf 330 ha Fläche ausstellten.

Im Norden entsprach diesem Gelände der Hallenkomplex "North International Area", wo sich 60 weitere Länder präsentierten. Zwischen den beiden Hallenkomplexen liegt das Hafenbecken, um das die Attraktionen und meisten Themenpavillons der Expo 98 zu finden waren: der "Pavillon der Ozeane" schwamm als Insel im Hafen, am Kai lagen unter anderen der Pavillon um das "Wissen der Meere", der portugiesische Pavillon und der Pavillon der Utopie.

Alle vier Achsenenden waren durch Eingänge akzentuiert und wurden von namhaften portugiesischen Architekten gestaltet. Mehr als 10 Millionen Besucher durchquerten die Tore des Expo 98. Im Norden kamen vor allem diejenigen an, die mit dem eigenen Auto angereist waren, sie wurden mit einem 43 m breiten Tor empfangen. Im Süden, dem sogenannten Seetor (Porta do Mar), wirden Touristengruppen empfangen, die mit Reisebussen ankamen.

Die meisten Expobesucher - beinahe 50 % - nutzten den öffentlichen

Nahverkehr. Genau wie diejenigen, die mit Zug oder Flugzeug anreisten,

durchquerten sie den Westeingang. Hier hat der weltbekannte spanische

Architekt Santiago Calatrava den Bahnhof Oriente geplant und realisiert -

zur Freude der pilgernden Architektenschaft. Der neue Bahnhof ist Verbindung

des Zugfernverkehrs, des regionalen Personennahverkehrs und der

städtischen Untergrundbahn, die in einer neu angelegten Linie in 15 min

mit der 10 km entfernten Altstadt verbindet.

Als besonders stilvolle Anreise konnte man auch den Seeweg wählen:

von der Fähre betraten die Besucher das Gelände am Hafen, durch

die "Porta do Tejo".

Die meisten Expobesucher - beinahe 50 % - nutzten den öffentlichen

Nahverkehr. Genau wie diejenigen, die mit Zug oder Flugzeug anreisten,

durchquerten sie den Westeingang. Hier hat der weltbekannte spanische

Architekt Santiago Calatrava den Bahnhof Oriente geplant und realisiert -

zur Freude der pilgernden Architektenschaft. Der neue Bahnhof ist Verbindung

des Zugfernverkehrs, des regionalen Personennahverkehrs und der

städtischen Untergrundbahn, die in einer neu angelegten Linie in 15 min

mit der 10 km entfernten Altstadt verbindet.

Als besonders stilvolle Anreise konnte man auch den Seeweg wählen:

von der Fähre betraten die Besucher das Gelände am Hafen, durch

die "Porta do Tejo".

Im Bereich des Expo-Geländes wurde den Fußgängern Vorrang gewährt, unterschiedliche Niveaus, öffentiche Plätze mit modernen Skulpturen und allen Arten von Wasserspielen hoben die Aufenthaltsqualität und schufen einen menslichen Maßstab als Gegenwicht zu den ausgedehnten Ausstellungshallen. Schnelleres Fortkommen im Gelände ermöglichten mehrere Buslininen und die spektakuläre Kabinenbahn entlang des Tejoufers.

Rechts: Sony-Plaza und Teil des North International Area, das heute als Messegelände genutzt wird, im Mai 2000

Die EXPO 98 - Nachnutzung des Geländes

Ziel der Stadt Lissabon war es von Anfang an, mit dem gesamten Gelände

des Parque das Nações - wie das städtische

Entwicklungsgebiet benannt worden war - ein völlig vernachlässigtes

und verseuchtes Industriegebiet am Tejoufer zu einem lebendigen Stadtquartier

umzugestalten. Alle Maßnahmen, angefangen mit der Dekontaminierung

des Geländes, sollten ein städtisches Umfeld hoher Qualität

schaffen, das als Wohngebiet für die Mittelschicht ebenso interessant

ist wie als Naherholungsgebiet und kulturelles Zentrum für die westlich

der Bahnlinie angrenzenden monofunktionalen Wohnghettos der Arbeiterschicht

aus den 60er un 70er Jahren.

Ziel der Stadt Lissabon war es von Anfang an, mit dem gesamten Gelände

des Parque das Nações - wie das städtische

Entwicklungsgebiet benannt worden war - ein völlig vernachlässigtes

und verseuchtes Industriegebiet am Tejoufer zu einem lebendigen Stadtquartier

umzugestalten. Alle Maßnahmen, angefangen mit der Dekontaminierung

des Geländes, sollten ein städtisches Umfeld hoher Qualität

schaffen, das als Wohngebiet für die Mittelschicht ebenso interessant

ist wie als Naherholungsgebiet und kulturelles Zentrum für die westlich

der Bahnlinie angrenzenden monofunktionalen Wohnghettos der Arbeiterschicht

aus den 60er un 70er Jahren.

Rechts: Blick vom Vasco Da Gama-Turm auf das Expogelände im Mai 2000.

Das Ausstellungsgelände wurde geschickt als Publikumsmagnet in dieses

Konzept einbezogen. Da die Weltausstellung in Lissabon 1998 nur der zweiten

Kategorie "Spezialausstellung" zugeordnet worden war, blieb es dem Veranstalter

überlassen, Ausstellungsfläche für die teilnehmenden Länder

zur Verfügung zu stellen.

Das Ausstellungsgelände wurde geschickt als Publikumsmagnet in dieses

Konzept einbezogen. Da die Weltausstellung in Lissabon 1998 nur der zweiten

Kategorie "Spezialausstellung" zugeordnet worden war, blieb es dem Veranstalter

überlassen, Ausstellungsfläche für die teilnehmenden Länder

zur Verfügung zu stellen.

Die Teilnehmer durften die Flächen sogar kostenlos nutzen - im Gegenteil zu Sevilla 92 oder Hannover 2000, "universalen" Ausstellungen, auf deren Gelände die meisten Länder auf eigene Kosten individuelle Pavillons bauten. Aus dieser Regelung ergab sich für die Planer des Lissabonner Ausstellungsgeländes der Vorteil, die Hallen und Pavillons bereits im Vorfeld besser an die erforderliche Nachnutzung anzupassen. Somit konnten 70 % der Gebäude nach der Expo anderen Verwendungszwecken zugeführt werden.

Die Themenpavillons um den Hafen werben heute als interaktive Museen und Veranstaltungszentren um Besucher aller Altersschichten, so der Ozeanpavillon als spektakuläres Ozeanarium mit einer Million Besucher jährlich. Der Pavillon der Utopie bietet als Mehrzweckhalle mit 12 000 Plätzen eine Bühne für kulturelle und sportliche Ereignisse.

Die vielen Bars und Restaurants, die zur Expo eröffnet hatten,

erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit: entlang der

Uferpromenade und am den Hafen sind sie nicht nur für ausländische

Gäste ein willkommenes Ziel. Fast 80 % der Besucher sind mittlerweile

die Portugiesen selbst, was dafür spricht, dass neue Stadtviertel am

Tejo von der Bevökerung angenommen wird.

Die vielen Bars und Restaurants, die zur Expo eröffnet hatten,

erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit: entlang der

Uferpromenade und am den Hafen sind sie nicht nur für ausländische

Gäste ein willkommenes Ziel. Fast 80 % der Besucher sind mittlerweile

die Portugiesen selbst, was dafür spricht, dass neue Stadtviertel am

Tejo von der Bevökerung angenommen wird.

Die Hallenkomplexe der Länderausstellungen waren teilweise temporär: die "South International Area" is bereits wieder abgebaut worden, die Stahlkonstruktion war als modulares System so ausgelegt, dass sie aufgeteilt für Veranstaltungshallen in mehreren Städten Portugals wiederverwendet werden konnte. Das Grundstück im Expo-Gelände wird dem Wohn- und Geschäfftbereich angegliedert. Die Hallen der "North International Area" sind heute Portugals modernstes Messegelände und profitieren als Veranstaltungsort von den infrastrukturellen Anbindungen, die für die Expo ausgebaut worden sind.

Rechts: Blick auf die Vasco da Gama-Brücke mit Sport- und Wohnanlagen.

Die EXPO 98 - ein neues Stadtviertel

Für das städtebauliche Entwicklungsgebiet am Tejo hofften die

Planer mit einer Mischnutzung - Wohn- und Bürofläche - auf

Akzeptanz in der Bevölkerung. In dem vormals industriell geprägten

Umfeld stellt die Umstellung von Industrie zum Dienstleistungssektor auch

eine Reaktion auf die wirtschaftliche Um- un Neuorientierung Portugals in

Richtung Informationstechnologie dar.

Für das städtebauliche Entwicklungsgebiet am Tejo hofften die

Planer mit einer Mischnutzung - Wohn- und Bürofläche - auf

Akzeptanz in der Bevölkerung. In dem vormals industriell geprägten

Umfeld stellt die Umstellung von Industrie zum Dienstleistungssektor auch

eine Reaktion auf die wirtschaftliche Um- un Neuorientierung Portugals in

Richtung Informationstechnologie dar.

Im industriellen Nordosten der Stadt Lissabon, wo Arbeiterquartiere direkt an den Industriegürtel am Hafen grenzten, ist die Arbeitslosenquote im letzten Jahrzehnt erschreckend angestiegen. Das neue Stadtviertel soll vor allem zukunftsträchtige Arbeitsplätze (18 000, so hoffen die Planer) schaffen. Bisher ist es dem Betreiber gelungen, 406 000 qm Büro- und Geschäftsfläche zu verkaufen.

Die infrastrukturellen Installationen der Stadt für diese Gebäude entsprechen den neuesten umwelttechnischen Erkenntnissen: ein zentrales Heiz- un Kühlsystem sowie das Glasfasernetz zur Telekommunikation laufen in unterirdischen Versorgungskanälen. Auch die Abwasser- und Müllentsorgung und Wiederaufbearbeitung wird auf diese Weise geregelt.

Davon profitierten auch die privaten Haushalte.

Geplant ist, bis in 10 Jahren 10 000 neue Wohnungen für

25 000

Bewohner zu bauen.

Positiv stimmt, dass 50 % der Grundstücke bereits verkauft wurden.

Ganz wesentlich zur Wertsteigerung des Geländes hat die Veranstaltung

des Expo 98 beigetragen.

Die 5 km Uferpromenade am Tejo machen das Gelände als Wohngebiet

zusätzlich attraktiv. Für besonders begüterte Anlieger wird

ein Yachthafen mit 900 Liegeplätzen gebaut.

Davon profitierten auch die privaten Haushalte.

Geplant ist, bis in 10 Jahren 10 000 neue Wohnungen für

25 000

Bewohner zu bauen.

Positiv stimmt, dass 50 % der Grundstücke bereits verkauft wurden.

Ganz wesentlich zur Wertsteigerung des Geländes hat die Veranstaltung

des Expo 98 beigetragen.

Die 5 km Uferpromenade am Tejo machen das Gelände als Wohngebiet

zusätzlich attraktiv. Für besonders begüterte Anlieger wird

ein Yachthafen mit 900 Liegeplätzen gebaut.

Um die Versorgung der Bewohner sicher zu stellen, wurde im bereich des ehemaligen Expo-Geländes in allen Bereichen Einzelhandel etabliert. Den Auftakt zum Kaufrausch bietet direkt am Bahnhof Oriente der ehemahlige Westeingang "Porta do Sol", der heute als "Vasco da Gama Shopping Center" lockt. Der Tejo-Park im Norden des Parque das Nações entstand auf dem Gelände einer aufgelassen Mülldeponie der Hauptstadt. Mit 30 000 neu gepflanzten Bäumen und 80 ha Grundfläche trägt der Park erheblich zur Steigerung der Freizeitqualität der nordwestlichten Wohnquartiere Lissabons bei.

Rechts: allabendliche Show während der Expo im Hafenbecken.

Die EXPO 98 - was blieb für Lissabon?

Für die Stadtentwicklung Lissabons zählt vor allem das neue

Stadtviertel, das positive Impulse im Bezug auf das im Westen angrenzende

Wohnviertel Olivais und die gesamte Uferzone des Tejo erhoffen lässt.

Bedeutende kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, wie das

Ozeanarium und das "Luis de Camoes Theater" werden allen Bewohnern der

portugiesische Metropole zu Gute kommen - nicht zu vergessen das neue

Messegelände, das Lissabon in den Rang einer europäischen

Messestadt erheben soll.

Für die Stadtentwicklung Lissabons zählt vor allem das neue

Stadtviertel, das positive Impulse im Bezug auf das im Westen angrenzende

Wohnviertel Olivais und die gesamte Uferzone des Tejo erhoffen lässt.

Bedeutende kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, wie das

Ozeanarium und das "Luis de Camoes Theater" werden allen Bewohnern der

portugiesische Metropole zu Gute kommen - nicht zu vergessen das neue

Messegelände, das Lissabon in den Rang einer europäischen

Messestadt erheben soll.

Die traditionell chaotische Verkehrslage Lissabon wurde im Zuge der

Expo-Planung entlastet.

Stadtautobahnen wurden erneuert und eine zweite Brücke nördlich

des Expo-Geländes verbindet den nordöstlichen Teil der Hauptstadt

mit dem Südufer des Tejo. Die "Ponte Vasco da Gama" ist eine der

längsten und beeindruckendsten Brückenbauten des 20. Jahrhunderts.

Die neue Metrolinie, die das Ausstellungsgelände mit der Innenstadt

verbindet, stellt den Beginn der U-Bahnnetzerweiterung im Großraum

Lissabon dar: bis 2015 soll das Schienennetz um das Dreifache ausgebaut

werden. Der neue Bahnhof Oriente am Expo-Gelände ist Drehpunkt des

überregionalen Fernverkehrs und des städtischen U-Bahnnetzes.

Die EXPO 98 - eine Bilanz

War die Expo 98 ein Motor, um das neue Stadtviertel am Ufer des Tejo in den

urbanen Kontext der Großstadt zu integrieren? Oder ist das neu geplante

städtische Umfeld des Parque das Nações der Grund für

die geglückte Nutzung des Expo-Geländes nach der Weltausstellung?

Wahrscheinlich bedingte eines das andere und umgekehrt ...

Festzustellen ist jedenfalls, dass eineinhalb Jahre nach Ende der Expo das Stadtviertel Parque das Nações einen lebendigen Teil des Großraum Lissabon darstellt. Die Lissabonner genießen an dem 5 km langen Uferstreifen du Lage ihrer Stadt am Fluss Tejo, die ihnnen so lange - und immer noch an weiten Abschnitten des Tejoufers - verwehrt wurde und wird. Es ist zu hoffen, dass die Aufwertung des Uferbereichs Schule macht, nicht zuletzt in den wissenschaftlich-ökologische Konsequenzen, die auf dem Gelände durch eine Überwachungszentrum (Centro de Monitorizacao Ambiental) kontrolliert und dokumentiert werden.

Lissabon als Stadt is durch das geglückte Stadterneuerungsprojekt sicher um eine Attraktion reicher geworden. Ob sich die portugiesische Metropole durch das infrastrukturell hochgerüstete neue Stadtviertel auch als "Europas Atlantik-Hauptstadt" - wie selbstbewusste Stadtentwickler meinen - im Informationstechnologiesektor auf europäisches Niveau bringen kann, wird die Zukunft weisen. Die verkehrstechnischen Einrichtungen, der Flughafen "da Portela", die neue Schnellstraße mit Tejo-Brücke und der Ausbau des U-Bahnnetzes sind durch die Expo als Initialzündung auf jeden Fall gegeben.